MODOS ECLECIASTICOS

el sistema musical eclesiástico tiene su origen en los pueblos del cercano oriente. el sistema tonal procede de los griegos.

el origen de los modos es dudoso. atribuido a san ambrosio, obispo de milán, quien hizo la primera recopilación de música litúrgica.

estos cuatro modos auténticos proceden ya ascendentemente (al contrario de los griegos): ésta diferencia de concepción del sentido ascendente hizo confundir los nombres con relación a la música griega.

AUTÉNTICO DÓRICO RE-MI-FA-SOL-LA-SI-DO-RE

AUTÉNTICO FRIGIO MI-FA-SOL-LA-SI-DO-RE-MI

AUTÉNTICO LIDIO FA-SOL-LA-SI-DO-RE-MI-FA

AUTÉNTICO MIXOLIDIO SOL-LA-SI-DO-RE-MI-FA-SOL

los modos eclesiástico tienen una nota final (tónica) y una nota dominante (o eje) que son los dos sonidos clave en cada modo. por medio de éstos queda dividida en dos hemistiquios o fracciones. la primera es una quinta justa llamada diapente, y la segunda es una cuarta justa "diatesarón":

RE---MI---FA---SOL---LA---SI---DO---RE

final domin

|___diapente_________|____diatesarón__|

el papa san gregorio el magno en el siglo VI añadió cuatro modos plagales, situado cada uno de ellos una cuarta mas grave que su respectivo modo auténtico, completando los ocho modos eclesiásticos.

la nota sí era considerada defectuosa o "diabulus" a causa de la distancia de tres tonos enteros que la separan del fa. Por este motivo la nota si se bemolizaba cuando convenía.

la dominante en el quinto grado en los modos auténticos y el sexto grado en los plagales, excepto cuando cae en el SI que al ser variable no es apta para la dominancia, subiendo en este caso un grado. éstas excepciones se dan:

-modo frigio (2º modo auténtico)

-2º modo plagal o hipofrigio

-4º modo plagal o hipomixolidio

La nota final o tónica es siempre la primera de cada uno de los modos auténticos, persistiendo éste carácter en sus plagales.

(en minúscula la nota final y en color la dominante)

1º modo auténtico re-MI-FA-SOL-LA-SI-DO-RE

(dórico)

1º modo plagal LA-SI-DO-re-MI-FA-SOL-LA

(hipodórico)

2º modo auténtico mi-FA-SOL-LA-SI-DO-RE-MI

(frigio)

2º modo plagal SI-DO-RE-mi-FA-SOL-LA-SI

(hipofrigio)

3º modo auténtico fa-SOL-LA-SI-DO-RE-MI-fa

(lidio)

3º modo plagal DO-RE-MI-fa-SOL-LA-SI-DO

(hipolidio)

4º modo auténtico sol-LA-SI-DO-RE-MI-FA-sol

(mixolidio)

4º modo plagal RE-MI-FA-sol-LA-SI-DO-RE

(hipomixolidio)

el origen de los modos es dudoso. atribuido a san ambrosio, obispo de milán, quien hizo la primera recopilación de música litúrgica.

estos cuatro modos auténticos proceden ya ascendentemente (al contrario de los griegos): ésta diferencia de concepción del sentido ascendente hizo confundir los nombres con relación a la música griega.

AUTÉNTICO DÓRICO RE-MI-FA-SOL-LA-SI-DO-RE

AUTÉNTICO FRIGIO MI-FA-SOL-LA-SI-DO-RE-MI

AUTÉNTICO LIDIO FA-SOL-LA-SI-DO-RE-MI-FA

AUTÉNTICO MIXOLIDIO SOL-LA-SI-DO-RE-MI-FA-SOL

los modos eclesiástico tienen una nota final (tónica) y una nota dominante (o eje) que son los dos sonidos clave en cada modo. por medio de éstos queda dividida en dos hemistiquios o fracciones. la primera es una quinta justa llamada diapente, y la segunda es una cuarta justa "diatesarón":

RE---MI---FA---SOL---LA---SI---DO---RE

final domin

|___diapente_________|____diatesarón__|

el papa san gregorio el magno en el siglo VI añadió cuatro modos plagales, situado cada uno de ellos una cuarta mas grave que su respectivo modo auténtico, completando los ocho modos eclesiásticos.

la nota sí era considerada defectuosa o "diabulus" a causa de la distancia de tres tonos enteros que la separan del fa. Por este motivo la nota si se bemolizaba cuando convenía.

la dominante en el quinto grado en los modos auténticos y el sexto grado en los plagales, excepto cuando cae en el SI que al ser variable no es apta para la dominancia, subiendo en este caso un grado. éstas excepciones se dan:

-modo frigio (2º modo auténtico)

-2º modo plagal o hipofrigio

-4º modo plagal o hipomixolidio

La nota final o tónica es siempre la primera de cada uno de los modos auténticos, persistiendo éste carácter en sus plagales.

(en minúscula la nota final y en color la dominante)

1º modo auténtico re-MI-FA-SOL-LA-SI-DO-RE

(dórico)

1º modo plagal LA-SI-DO-re-MI-FA-SOL-LA

(hipodórico)

2º modo auténtico mi-FA-SOL-LA-SI-DO-RE-MI

(frigio)

2º modo plagal SI-DO-RE-mi-FA-SOL-LA-SI

(hipofrigio)

3º modo auténtico fa-SOL-LA-SI-DO-RE-MI-fa

(lidio)

3º modo plagal DO-RE-MI-fa-SOL-LA-SI-DO

(hipolidio)

4º modo auténtico sol-LA-SI-DO-RE-MI-FA-sol

(mixolidio)

4º modo plagal RE-MI-FA-sol-LA-SI-DO-RE

(hipomixolidio)

MODOS GRIEGOS

Los modos griegos son una serie de escalas que podemos construir si

usamos las notas de una escala mayor y cambiamos el “punto de partida”.

Cuando me refiero a cambiar el punto de partida estoy hablando de lo siguiente:

Digamos que tengo una escala de C mayor o modo Jonico:

C D E F G A B C

Sabemos que una escala mayor tiene los medios tonos entre los grados 3, 4 y 7, 8, sabemos también que esta es la estructura de todas las escalas mayores.

Si yo usara exactamente esas mismas notas pero mi punto de partida es el D encontrare una escala completamente diferente:

D E F G A B C D

Esta escala es conocida como Dorica y sus medios tonos se encuentran en los grados 2, 3 y 6, 7.

Si inicio ahora mi escala desde la nota E encontrare lo siguiente:

E F G A B C D E

Esta escala es conocida como escala Frigia y sus medios tonos están ubicados en los grados 1, 2 y 5, 6.

Ahora iniciare una escala desde la nota F:

F G A B C D E F

Esta escala es conocida como Lidia y sus medios tonos están ubicados en los grados 4, 5 y 7, 8.

Ahora iniciare una escala desde la nota G:

G A B C D E F G

Esta escala es conocida como escala Mixolidia, sus medios tonos están ubicados en los grados 3, 4 y 6, 7

Ahora iniciare una escala desde la nota A

A B C D E F G A

Esta escala es conocida como modo Eolico o escala menor (relativa menor de C) tiene sus medios tonos entre los grados 2, 3 y 5, 6.

Por ultimo iniciare una escala partiendo de la nota B

B C D E F G A B

Esta escala es conocida como la escala Locria y sus medios tonos están ubicados en los grados 1, 2 y 4, 5.

Si comparamos estas siete escalas entre si no encontraremos dos iguales.

Así como de una escala mayor podemos derivar una escala menor (relativa menor) podemos derivar cinco escalas mas, cada una de ellas con estructuras melódicas y armónicas diferentes.

Como usar los modos:

Los modos tienen varios usos por eso dividiremos esto en dos categorías:

A nivel melódico:

Cada modo tiene su uso dentro de la improvisación, los modos se ajustan a diferentes tipos de acorde por su estructura por esto a la hora de improvisar o crear solos recomiendo lo siguiente:

Maj7= Lidia o Mayor (jonica)

m7= Dorica o Menor (Eolica)

7= Mixolidia (cuando resuelve a un acorde mayor)

7= Frigia (cuando resuelve a un acorde menor)

m7b5= Locria

Cuando me refiero a cambiar el punto de partida estoy hablando de lo siguiente:

Digamos que tengo una escala de C mayor o modo Jonico:

C D E F G A B C

Sabemos que una escala mayor tiene los medios tonos entre los grados 3, 4 y 7, 8, sabemos también que esta es la estructura de todas las escalas mayores.

Si yo usara exactamente esas mismas notas pero mi punto de partida es el D encontrare una escala completamente diferente:

D E F G A B C D

Esta escala es conocida como Dorica y sus medios tonos se encuentran en los grados 2, 3 y 6, 7.

Si inicio ahora mi escala desde la nota E encontrare lo siguiente:

E F G A B C D E

Esta escala es conocida como escala Frigia y sus medios tonos están ubicados en los grados 1, 2 y 5, 6.

Ahora iniciare una escala desde la nota F:

F G A B C D E F

Esta escala es conocida como Lidia y sus medios tonos están ubicados en los grados 4, 5 y 7, 8.

Ahora iniciare una escala desde la nota G:

G A B C D E F G

Esta escala es conocida como escala Mixolidia, sus medios tonos están ubicados en los grados 3, 4 y 6, 7

Ahora iniciare una escala desde la nota A

A B C D E F G A

Esta escala es conocida como modo Eolico o escala menor (relativa menor de C) tiene sus medios tonos entre los grados 2, 3 y 5, 6.

Por ultimo iniciare una escala partiendo de la nota B

B C D E F G A B

Esta escala es conocida como la escala Locria y sus medios tonos están ubicados en los grados 1, 2 y 4, 5.

Si comparamos estas siete escalas entre si no encontraremos dos iguales.

Así como de una escala mayor podemos derivar una escala menor (relativa menor) podemos derivar cinco escalas mas, cada una de ellas con estructuras melódicas y armónicas diferentes.

Como usar los modos:

Los modos tienen varios usos por eso dividiremos esto en dos categorías:

A nivel melódico:

Cada modo tiene su uso dentro de la improvisación, los modos se ajustan a diferentes tipos de acorde por su estructura por esto a la hora de improvisar o crear solos recomiendo lo siguiente:

Maj7= Lidia o Mayor (jonica)

m7= Dorica o Menor (Eolica)

7= Mixolidia (cuando resuelve a un acorde mayor)

7= Frigia (cuando resuelve a un acorde menor)

m7b5= Locria

MUSICA EN GRECIA

Orfeo el heroe musical...

Según

la mitología griega, Orfeo era un músico tan hábil que encantaba con su

lira a las bestias salvajes. De él se cuentan innumerables leyendas,

como su v...

La

Grecia clásica fue una sociedad muy interesada en la música. Los grandes

pensadores griegos discutieron el papel de la música en la educación de

los ciudadanos, partiendo de la idea de que la música influye en el

carácter del que la escucha, y debatieron sobre su naturaleza y función

en el Estado.

Conocemos

muchos detalles de la música griega gracias a Platón (siglo V a. C.),

Aristóteles (siglo IV a. C), Plutarco (siglos I y II d. C.), Ptolomeo

(siglo I d. C.) y otros autores.

La

asociación entre números y música fue una de las características que

distinguió a la escuela pitagórica. El filósofo Pitágoras fue el primero

en estudiar la relación entre la longitud y tensión de las cuerdas y

los sonidos producidos por estas, y en definir teóricamente la escala de

siete sonidos que seguimos usando en la actualidad.

En

Grecia, la música tenía una importante función social relacionada con

las celebraciones públicas, las ceremonias del Estado y la pompa de los

soberanos. Además, estaba íntimamente unida a la poesía y el teatro, y

fue parte fundamental del teatro clásico, en el que se alternaban en

escena diálogos hablados con fragmentos corales cantados.

Sin

embargo, a pesar de las numerosas pruebas de interés por la música

reflejadas en todo tipo de escritos, carecemos de una idea precisa de

cómo podía sonar la música de la época porque, al contrario de lo que

sucedió con la literatura, la escultura y la arquitectura, artes de las

que sí conservamos abundantes testimonios, la música del mundo antiguo

se transmitía de forma oral y, al no quedar escrita, cayó en el olvido

con el paso del tiempo.

PROPORCION AUREA

La utilización consciente

de esta proporción en el Arte antiguo no deja de ser una conjetura,

por cuanto no hay testimonios que lo acrediten, mientras que sí los

hay del uso de razones simples o musicales, como un quebrado entre números

enteros. El carácter racionalista del pensamiento griego, su tendencia

a la aritmetización de toda ciencia y el conocimiento cierto que

tenían del trazado y propiedades geométricas de esta proporción

hace muy posible su uso, aunque fuese como experimentación formal.

En fachadas de templos y otras construcciones se pueden detectar rectángulos

áureos y R5. En la representación de la figura humana es menos

probable, ya que el realismo predomina sobre la simbología, pero

yo no lo descartaría, habida cuenta del interés que se mostró

por buscar las proporciones más bellas y armoniosas posibles.

Un caso digno de mención es

el Hombre vitrubiano de Leonardo da Vinci. Vitrubio, arquitecto romano,

en su tratado De Arquitectura da unas referencias sobre la figura

humana basadas en divisiones simples, y además dice que la altura

es igual a la envergadura y que un hombre echado, al extender brazos y piernas

describe un círculo (no alude a la proporción áurea,

sinó a las formas perfectas). Muchos artistas intentaron ilustrar

en un mismo dibujo las tres formas: humana, cuadrada y circular, con resultados

pintorescos pero poco afortunados.

Leonardo dió una solución

original y mucho más elegante descentrando cuadrado y circunferencia.

El pubis es el centro del cuadrado, y el ombligo el de la circunferencia.

Es fácil comprobar que su radio es sección áurea de

la altura del cuadrado.

da Vinci conocía la proporción

y la exactitud del esquema no deja muchas dudas de su uso, aunque una vez

resuelto el "armazón" aplica, como Vitrubio, divisiones

modulares en el cuerpo. En las obras de muchos otros artistas del Renacimiento

se han buscado relaciones áureas, sin conclusiones sobre su uso consciente.

Sir Theodore Cook (s XIX) describió una escala simple de divisiones

áureas aplicable a la figura,

que encaja sorprendentemente bien en

las obras de algunos pintores, como Boticelli:

Hacer esta escala sobre un segmento

es muy simple. Primero hacemos el cálculo de la sección áurea

desde un extremo y desde el otro,

y luego, simplemente duplicando las

medidas menores para restarlas en las mayores, se van situando otras más

pequeñas:

Otro caso notable es el Modulor, de

Le Corbusier, una escala áurea doble a partir de la altura de un

hombre de 1,83 cm. convertida en sistema de medidas estándar para

la construcción.

Además de la aplicación

antropométrica, también podemos comentar el uso de la proporción

como medio de distribución espacial (composición) en obras

pictóricas. Aunque tampoco está muy documentada, hay casos

en que parece muy claro: en el Martirio de S Bartolomé, de Ribera,

la división del espacio y anclajes de puntos de tensión en

las divisiones áureas verticales:

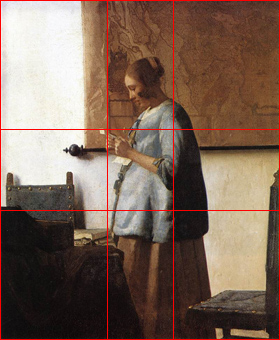

En la Carta, de Vermeer, situación

del elemento principal en el cruce de las divisiones áureas:

Con pocas dudas, en autores del s XX.

Dalí: el rectángulo áureo como formato del lienzo...

y además jugando claramente con

el esquema de la espiral:

En Ad Parnassum, de Paul Klee, varios

aspectos: El lienzo es un rectángulo doble áureo, la puerta

define un rectángulo áureo adosado a la división áurea

del lienzo, y varias razones áureas fáciles de encontrar entre

las longitudes de los pocos elementos lineales presentes.

Muchos casos parecen evidentes por su

exactitud y por el conocimiento geométrico de sus autores. Es común

a la mayoría de los artistas experimentar con recursos compositivos

pero no hacer norma de éllos. Es probable que en muchos casos las

estructuras geométricamente significativas aparezcan espontáneamente

en aquellas personas adiestradas en observar y manejar elementos formales.

SECCION AUREA EN LA MUSICA

Proporcion aurea en la Musica???

Es necesario aclarar que cuando se menciona al número áureo en una realización artística de cualquier naturaleza no se está haciendo mención al número áureo de los matemáticos, un irracional con infinitos decimales, sino a una aproximación racional adecuada a las circunstancias o a un dibujo hecho con regla no graduada de un solo borde y longitud indefinida y un compás de abertura fija o variable. Generalmente se utilizan cocientes de números pertenecientes a la sucesión de Fibonacci que dan valores aproximados, alternativamente por defecto o por exceso, según la necesidad o la sensibilidad humana y hasta la capacidad de separación tonal de cada instrumento. Un violín, por ejemplo, puede separar hasta un tercio de tono. El oído humano sano y entrenado distingue hasta trescientos sonidos por octava, Como un ejemplo conocido y no discutido tenemos a la escala atemperada o templada. Esta es una escala logarítmica. Se creó muy poco tiempo después de que los logaritmos pasaran al patrimonio de la matemática. La octava atemperada está basada en. Este número irracional tiene infinitos decimales, pero la afinación se hace redondeando las cifras de las frecuencias a uno o dos decimales. De cualquier manera, el error tonal total cometido no es superior al doceavo de tono y el oído humano no lo nota. La uniformidad de la separación de las notas y la coincidencia de bemoles y sostenidos permite comenzar una melodía por cualquier nota sin que se produzcan las desagradables disonancias de la escala diatónica y la escala física. De la misma manera se actúa con la distribución de tiempos o la altura de los tonos usando el número áureo; con una aproximación racional que resulte práctica. Existen numerosos estudios al respecto, principalmente de la Universidad de Cambridge.

- Autores como Bártok, Messiaen y Stockhausen, entre otros, compusieron obras cuyas unidades formales se relacionan (a propósito) con la sección áurea.

- El compositor mexicano Silvestre Revueltas (1899-1945) utilizó también el número áureo en su obra Alcancías, para organizar las partes (unidades formales).

- El grupo de rock progresivo norteamericano Tool, en su disco Lateralus(2001) hacen múltiples referencias al número áureo y a la sucesión de Fibonacci, sobre todo en la canción que da nombre al disco, pues los versos de la misma están cantados de forma que el número de sílabas pronunciadas en cada uno van componiendo dicha secuencia. Además la voz entra en el minuto 1:37, que pasado al sistema decimal coincide muy aproximadamente con el número áureo.

- Zeysing notó la presencia de los números 3, 5, 8 y 13, de la Sucesión de Fibonacci, en el cálculo de los intervalos aferentes a los dos tipos de acordes perfectos. Los dos tonos del acorde mayor final, mi y do por ejemplo (la sexta menor o tercia mayor invertida en do mayor), están entre sí en la razón cinco octavos. Los dos tonos del acorde menor final, por ejemplo, mi bemol y do (sexta mayor o tercia transpuesta en do menor) dan la razón tres quintos.

- El compositor norteamericano John Chowning basó varios aspectos de su pieza por computador Stria (1976) en la proporción áurea, proyectandola en las relaciones de tiempo y frecuencia de los elementos que componen la obra. El clímax de la obra ocurre en el punto en el que la obra se divide en dos secciones de acuerdo con la proporción áurea. El sistema que se utiliza en esta obra para organizar las alturas está basado en seudo-octavas con relación de 1:1.618, diferente de la habitual relación 1:2. El instrumento de computadora usado para la pieza, basado en síntesis por modulación de frecuencias, tiene a las relaciones entre sus osciladores con base en la misma relación.

MUSICA EN EGIPTO

Música en el Antiguo Egipto

La Música en el antiguo Egipto

se empleaba en varias actividades, pero su desarrollo principal fue en

los templos, donde era usada durante los ritos dedicados a los

diferentes dioses y era utilizada como remedio terapéutico, como indican

algunos papiros: de hecho, el signo jeroglífico para la música es el mismo que para bienestar y para alegría. Como en otros pueblos, también se consideraba un medio de comunicación con los difuntos, y los músicos alcanzaban una categoría tal que algunos están enterrados en las necrópolis reales.

No se conoce cómo era realmente ya que no desarrollaron un sistema

para representarla, se transmitía de maestro a alumno, pero sí quedan

algunos textos que permiten conocer algunos aspectos. También arrojan

luz sobre este tema los instrumentos conservados en los museos y la

representación en bajorrelieves y pinturas de instrumentos y bailarines, además de lo conservado por tradición oral por los cantores coptos.

Instrumentos:

- De viento:

- Flauta recta, de caña vertical, con cuatro a seis agujeros, sin boquilla y de casi un metro de longitud. Subsiste hasta el día de hoy con los nombres de nay y uffata en las músicas cultas y populares de Egipto.

- Chirimía doble, que consistía en dos tubos paralelos de caña con lengüeta, de igual longitud, que sonaban al unísono. Es el actual instrumento egipcio denominado zummarah. Tal vez se tocara la misma melodía de forma duplicada, con ligeras variantes, tal y como se realiza en la práctica actual, o bien se tratase de alguna forma de eterofonía o de una práctica de bordón.

- Trompeta, de cobre o plata, que se usaba en los desfiles militares y para el culto a los muertos, eran metálicas, similares a la trompeta palestina.

- De cuerda:

- Arpa de seis a ocho cuerdas muy decorada. Se ha encontrado una en la necrópolis de Guiza de circa 2000 a. C. Se apoyaba en el suelo, y su cordal de una sola pieza recuerda aun al más antiguo arco musical. El mismo desemboca en un resonador ancho, en forma de pala, que a menudo lleva pintados ojos de dioses, destinados a contrarrestar las desgracias. Sus cuerdas se fijaban en la parte inferior de una barra de afinación, que hipotéticamente podría haber servido para cambiar la afinación de todas las cuerdas, tal y como se realiza en la actualidad con le juego de pedales del arpa moderna. En la iconografía se ve el arpa como instrumento acompañante junto a cantantes, flautistas, etc., y en alguna ocasión formando parte de una orquesta (se ha encontrado una representación de una orquesta con siete arpistas).

- Guitarra, de tres cuerdas, con un mástil el doble de largo que el cuerpo.

- De percusión:

- Címbalos,

- tambores,

- sistros, instrumentos de percusión con un marco de madera en forma de U, un mango y barras cruzadas que sostenían unas placas metálicas, que fue variando a lo largo del tiempo.